Gentechnik bei Lebensmitteln: Die Grenzen der Kennzeichnung

Seit zwanzig Jahren gelten in der gesamten Europäischen Union überall die gleichen Vorschriften zur Gentechnik-Kennzeichnung: Lebensmittel, die ein gentechnisch veränderter Organismus sind oder daraus hergestellt wurden, müssen durch einen Hinweis auf dem Etikett zu erkennen sein. Doch ganz so klar wie es scheint, sind die Regeln nicht. Und bei künftigen genom-editierten Pflanzen laufen sie erst recht ins Leere.

Als die EU 2003 ihre damaligen Gentechnik-Gesetze reformierte, entschied sie sich für das Konzept einer prozessbezogenen Kennzeichnung. Ihr Zweck ist es, die Konsumenten darüber informieren, ob im Verlauf des Herstellungsprozesses gentechnisch veränderten Organismen (GVO) eingesetzt oder genutzt wurden - unabhängig davon, ob das zu einer nachweisbaren stofflichen Veränderung geführt hat. Selbst wenn es wie bei Zucker oder raffiniertem Öl im Endprodukt keinen Unterschied macht, ob sie aus gentechnisch veränderten oder konventionellen Pflanzen gewonnen wurden, muss es als „gentechnisch verändert“ gekennzeichnet werden.

Doch beim Einkauf begreifen die meisten eine solche Kennzeichnung eher als Warnung. Lebensmittel „mit Gentechnik“ könnten weniger sicher sein als herkömmliche oder gar langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Man fühlt sich auf der sicheren Seite, wenn man gekennzeichnete Produkte einfach stehen lässt. Deswegen sind diese - zumindest in Deutschland und vielen anderen EU-Ländern - längst wieder aus dem Sortiment verschwunden.

Dabei sollte die Sicherheit der Produkte bei der Kennzeichnung keine Rolle spielen. Gäbe es wissenschaftlich begründete Zweifel an ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, dürften GVO-Lebensmittel gar nicht in den Handel kommen. Was es dort zu kaufen gibt, muss nach dem aktuellen Stand des Wissens sicher sein, ganz egal, ob es sich um gentechnisch veränderte oder herkömmliche Produkte handelt. Das ist ein zentraler Eckpfeiler des europäischen Gentechnik-Rechts.

Eine prozessorientierte Kennzeichnung wie in der EU soll ausschließlich die gesetzlich verankerte Wahlfreiheit garantieren: Jede und jeder soll sich beim Einkauf so entscheiden können, wie es seiner persönlichen Grundeinstellung zur Grünen Gentechnik entspricht. Und gleich wie die Entscheidung auch ausfällt: Das eine Produkt ist genau so sicher wie das andere.

Doch so klar das Prinzip, in der Praxis hat es seine Tücken.

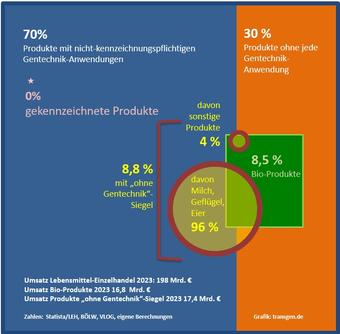

Würde die Kennzeichnung tatsächlich konsequent für jede GVO-Anwendung gelten - auch für jene bei Vorprodukten in frühen Phasen der Herstellung -, wären vermutlich die meisten Lebensmittel kennzeichnungspflichtig. Geschätzt wird, dass 60 bis 80 Prozent „irgendwie mit Gentechnik“ erzeugt werden (siehe Grafik rechts). Eine ausnahmslose Kennzeichnung aller GVO-Anwendungen wäre daher weder praktikabel, noch könnte sie aussagekräftige Informationen liefern.

Kein Wunder, dass die EU-Gesetze zahlreiche Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht einräumen:

Keine Kennzeichnung: Alles, was nicht direkt aus einem GVO stammt, sondern mit Hilfe von solchen hergestellt wird. Darunter fallen etwa Zusatzstoffe, Aromen oder Vitamine, bei deren Produktion gv-Mikroorganismen eingesetzt werden. Das gilt auch für die große Gruppe der Enzyme und andere technische Hilfsstoffe, die auf der Zutatenliste gar nicht angegeben werden müssen.

Keine Kennzeichnung: Futtermittel bei tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Milch oder Eiern. Dazu zählen nicht nur gv-Futterpflanzen – allen voran Sojabohnen, sondern auch Zusätze wie Aminosäuren, Vitamine oder Enzyme. Sie werden beigemischt, um die Verwertung des Futters zu verbessern. Auch sie werden häufig mit Hilfe von gv-Mikroorganismen hergestellt.

Keine Kennzeichnung: Zufällige, technisch unvermeidbare GVO-Beimischung bis zu einem Anteil von 0,9 Prozent – Voraussetzung: der jeweilige GVO ist in der EU zugelassen. Das betrifft vor allem Beimischungen von gv-Soja oder gv-Mais, die weltweit großflächig angebaut werden. Spuren davon sind in vielen Produkten nachweisbar.

Unterm Strich sind die in der EU noch immer geltenden Kennzeichnungsvorschriften nicht geeignet, den tatsächlichen Anwendungsstand der Gentechnik produktnah in einer für Verbraucher*innen transparenten Form abzubilden.

- Es gibt zwar zahlreiche Anwendungen der Gentechnik, aber aktuell bleiben sie unterhalb der Kennzeichnungsschwelle. Auf dem Etikett schlagen sie sich nicht nieder.

- Fast alles, was derzeit an Lebensmitteln zu kaufen ist, ist nicht gekennzeichnet. Produkte mit kennzeichnungspflichtigen GVO-Anwendungen kommen gar nicht erst in den Handel.

Doch das ist nicht der einzige Nachteil des prozessorientierten Kennzeichnungskonzepts. In manchen Fällen führt eine eigentlich kennzeichnungspflichtige GVO-Anwendung zu keinen stofflichen Veränderungen im Endprodukt – und kann dort auch nicht nachgewiesen werden. Das trifft etwa auf raffiniertes Öl, Stärke, Lecithin oder bestimmte Zusatzstoffe aus gv-Soja oder gv-Mais zu, ebenso auf Zucker aus gv-Zuckerrüben oder gv-Zuckerrohr. Ohne Möglichkeit der Kontrolle am Produkt selbst ist der Schutz der Verbraucher vor Täuschung aufwändiger und schwieriger als beim produktorientierten Kennzeichnungskonzept, das sich auf neue oder veränderte Produkteigenschaften fokussiert. Solche Konzepte sind in vielen außereuropäischen Ländern in Kraft, etwa in den USA oder Japan.

Um die Mängel der geltenden Kennzeichnungsvorschriften zu kompensieren, schreiben die EU-Gesetze geeignete „Rückverfolgbarkeitssysteme“ vor.

- Jeder, der Zutaten oder Agrarrohstoffe aus GVO erzeugt oder mit ihnen handelt, ist gesetzlich verpflichtet, Informationen über alle in einem Lebensmittel oder Rohstoff vorhandenen GVO an die nachfolgende Verarbeitungsstufe weiterzuleiten.

- Bei Produkten, bei denen der direkte Nachweis eines verwendeten GVO nicht möglich ist, soll die amtliche Kontrolle schriftliche Unterlagen heranziehen, etwa Zertifikate oder die Ergebnisse von GVO-Untersuchungen auf vorgelagerten Verarbeitungsstufen, bei eingeführten pflanzlichen Rohstoffen etwa im Erzeugerland oder beim Importeur. Besonders im internationalen Agrarhandel stößt eine lückenlose Überprüfung jedoch an ihre Grenzen.

Doch eine prozessorientierte Kennzeichnung läuft erst recht ins Leere, sollten in naher Zukunft genom-editierte Pflanzen angebaut werden und ihre Produkte in den Handel kommen – und diese in der EU weiterhin gesetzlich als GVO eingestuft werden. Solche neuen genomischen Züchtungsverfahren wie die Gen-Schere CRISPR/Cas ermöglichen punktuelle Änderungen einzelner DNA-Bausteine, ähnlich wie das bei natürlichen Mutationen der Fall ist. Bei einfachen genom-editierten Pflanzen ohne neu hinzugefügtes Genmaterial, die auch unter natürlichen Bedingungen oder mit konventioneller Züchtung hätten entstehen können, ist ein Nachweis des Verfahrens im Endprodukt nicht möglich.

Bleibt es dabei, dass genom-editierte Pflanzen pauschal als GVO angesehen werden, wird es für Produkte, die daraus hergestellt sind, keine verlässliche, rechtssichere Kennzeichnung geben.